Der Zürcher Reformator Heinrich Bullinger (1504–1575), Nachfolger Huldrych Zwinglis, hinterliess Zürich einen umfangreichen Briefwechsel von rund 12 000 Briefen. Mit dem Projekt «Bullinger Digital» ist es gelungen, dieses einzigartige Kulturerbe in zwei Etappen ins digitale Zeitalter zu überführen.

Vom 29. August 2025 bis 1. Februar 2026 ist das Projekt Bullinger Digital Teil der Ausstellung «Museum der Zukunft – 17 digitale Experimente».

Gezeigt werden ausgewählte Faksimiles aus dem umfangreichen Briefwechsel des Zürcher Reformators Heinrich Bullinger mit über 1'000 Personen. Dabei veranschaulichen Videos, wie KI zur automatischen Handschriftenerkennung und maschinellen Übersetzung der Texte eingesetzt wird.

Rund 3'000 Bullingerbriefe wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten vom Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich editiert. Im Rahmen des Projektes «Bullinger Digital 1.0» wurde der gesamte Briefwechsel fotografiert, digital erfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Einsatz kam modernste Technologie: Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Handschriftenerkennung erschloss die Inhalte der Briefe und eröffnete neue Wege in der bislang äusserst zeitaufwändigen Transkribierung und Edition.

Um den Überblick über den gesamten Bestand zu ermöglichen, wurden zunächst mehrere zehntausend handschriftlich erfasste Karteikarten mit Metadaten wie Datum, Absender, Empfänger und Archivort mittels automatischer Texterkennung (OCR) in die Datenbank überführt. Zusätzlich wurden alle Faksimiles in hoher Auflösung digitalisiert, standardisiert benannt und mit den entsprechenden Metadaten verknüpft. Bei der automatischen Transkription kam eine trainierte Handschriftenerkennungssoftware (HTR) zum Einsatz, die verschiedene historische Schriften, Sprachmischungen sowie stilistische Eigenheiten der Schreiber verarbeiten konnte.

Einzelne Arbeitsschritte wurden als Citizen Science Projekt unter Einbezug der Öffentlichkeit realisiert. Auf der Plattform www.bullinger-digital.ch wurden die Briefe mit Faksimile, Transkription, Regest und Übersetzungsfunktion veröffentlicht.

Mit der zweiten Phase des Projekts wurde die digitale Edition des Briefwechsels inhaltlich vertieft und technisch weiterentwickelt. Die Plattform wurde in den TEI-Publisher überführt; ein Veröffentlichungssystem für digitale Editionen, das die strukturierte Anzeige, Durchsuchbarkeit und nachhaltige Weiterentwicklung historischer Textdaten ermöglicht. Gleichzeitig wurde die Benutzeroberfläche um eine englische Sprachversion erweitert, wodurch der Zugang auch für ein internationales Publikum erleichtert wurde.

Im Zentrum dieser Projektphase stand die automatische Erkennung von Personen- und Ortsnamen, die mit bestehenden Wissensressourcen wie Wikipedia, GND, HLS und Metagrid verknüpft wurden. Ergänzt wurden diese automatisierten Verfahren durch ein Citizen Science Projekt, an dem sich über hundert Freiwillige beteiligten. Die Briefe wurden zudem thematisch erschlossen: In einem iterativen Verfahren wurden elf übergreifende Themenfelder definiert und mithilfe grosser Sprachmodelle auf das gesamte Korpus angewendet. Auch rund 230 bislang unerschlossene Briefe wurden automatisch transkribiert, und sämtliche vorhandenen Transkriptionen und Regesten ins Englische übersetzt.

Mit der Übergabe aller Daten und Systeme an das Staatsarchiv Zürich wurde die langfristige Verfügbarkeit der Edition sichergestellt. Ab Herbst 2025 wird das Projekt zudem Teil der Ausstellung «Museum of the Future – 17 digitale Experimente» im Museum für Gestaltung Zürich sein.

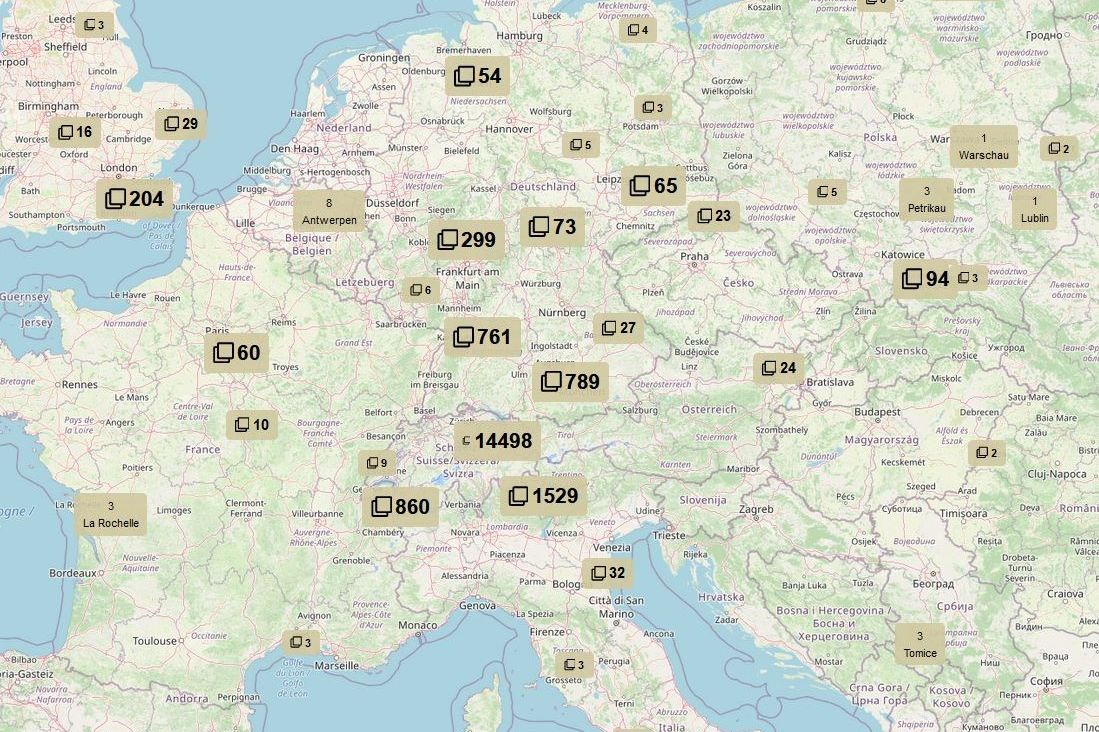

Die interaktive Netzwerk-Landkarte zeigt an, woher respektive wohin die Briefe jeweils verschickt wurden. Eine inhaltliche Suche nach Thema oder die Einbettung eines Briefes in einen grösseren Kontext ist dagegen noch nicht möglich.

Finanzierung: CHF 1'435’400 (davon 1'169'400 für Bullinger 1.0 und 266'800 für Bullinger 2.0)

Projektlaufzeit: Drei Jahre (2020-2022) für Bullinger 1.0 und zweieinhalb Jahre (2023-2025) für Bullinger 2.0

Schlusstand: Die Digitalisierung der 10’012 Karteikarten mit Metadaten konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die daraus entstandene Datenbank ermöglicht heute tiefe Einblicke in das weit verzweigte Korrespondenznetz Heinrich Bullingers. Mit Bullinger Digital 2.0 wurde der gesamte Briefwechsel zusätzlich inhaltlich erschlossen, thematisch vernetzt und technisch weiterentwickelt. Zur langfristigen Sicherung wurde die vollständige digitale Edition an das Staatsarchiv Zürich übergeben. Ab Herbst 2025 wird das Projekt zudem Teil der Ausstellung «Museum of the Future – 17 digitale Experimente» im Museum für Gestaltung Zürich sein.

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die diese wertvolle Forschung ermöglichen!