Der Zürcher Reformator Heinrich Bullinger (1504–1575) hinterliess Zürich einen umfangreichen Briefwechsel von rund 12 000 Briefen. Mit der Digitalisierung der Briefe konnten bereits erste Meilensteine erreicht werden. Mit der Fortführung des Projektes soll der Briefwechsel nun auch inhaltlich erschlossen werden.

Der Briefwechsel Heinrich Bullingers stellt eine äusserst wertvolle Quelle für die Aufarbeitung der Geschichte und Kultur Zürichs, der Schweiz und ganz Europas dar. In einer ersten Phase des Forschungsprojektes «Bullinger Digital» wurden bisher nicht transkribierte Briefe durch eine automatische Handschriftenerkennung aufbereitet und lateinische Briefe mithilfe eines eigens trainierten maschinellen Übersetzungssystem nach Deutsch übersetzt. Die so angereicherten Scans der Briefe und deren Metadaten wurden auf der Webseite www.bullinger-digital.ch veröffentlicht und für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Die Finanzierung für das umfangreiche Digitalisierungsprojekt konnte die UZH Foundation dank Spenden mehrerer Stiftungen und Privatpersonen sicherstellen.

Mit dem Folgeprojekt «Bullinger Digital 2.0» soll der Briefwechsel nun auch inhaltlich erschlossen und damit der Zugang zur Bullinger-Korrespondenz weiter verbessert werden. Den Benutzerinnen und Benutzern der Datenbank wird mit dieser inhaltlichen Erweiterung eine zielgenaue Durchsuchung des Briefkorpus ermöglicht und ergänzende Nutzungsmöglichkeiten der Korrespondenz geboten. Von der weiteren Erschliessung profitiert demnach nicht nur die Forschung, sondern auch allgemein an der Schweizer Reformationsgeschichte interessierte Personen.

«Heinrich Bullinger war eine herausragende Persönlichkeit und hat Zürich für lange Zeit zum Zentrum der reformierten Welt gemacht. Seine Briefe sind ein einzigartiges Zeugnis aus einer der wichtigsten Epochen unserer Zürcher Geschichte»

Prof. Dr. theol. Christoph Sigrist, reformierter Pfarrer am Grossmünster

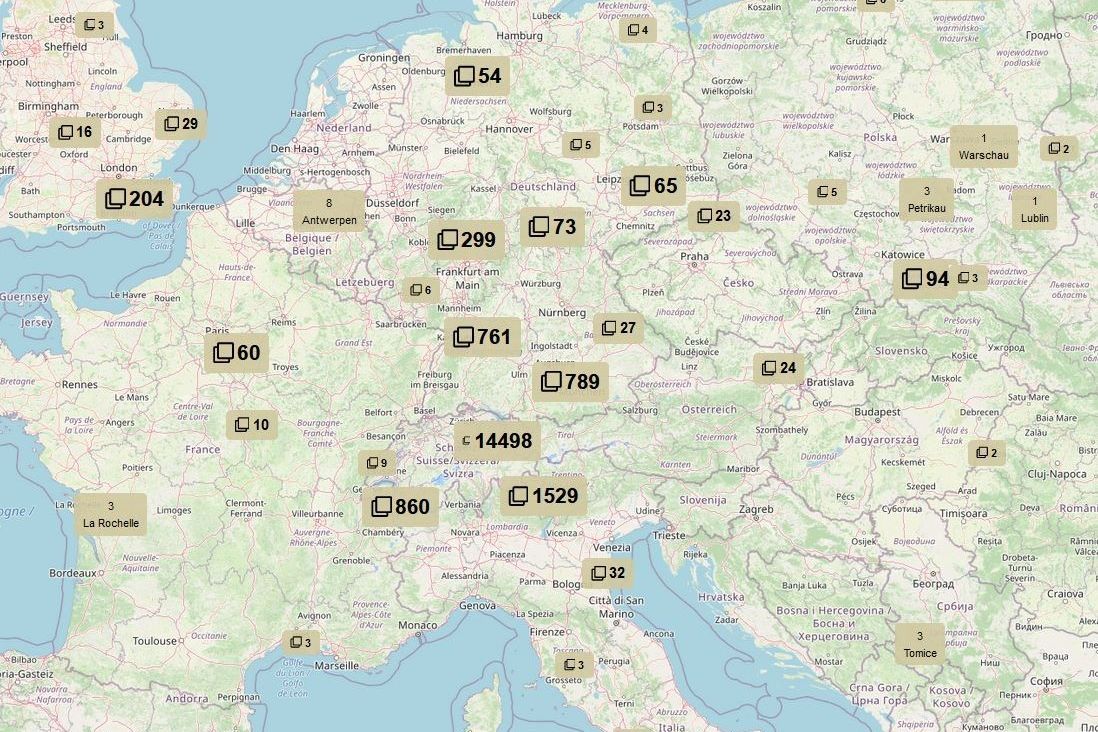

Durch die digitale Erschliessung des Briefwechsels konnte die Datenbank mit einer grossen Menge an Informationen gefüllt werden. Bislang lassen sich die Briefe allerdings nur mittels eingeschränkter Informationen suchen, zum Beispiel via Sender/Empfänger, via Datum oder via Ortschaften. Eine inhaltliche Suche nach Thema oder die Einbettung eines Briefes in einen grösseren Kontext ist dagegen nicht möglich. In der geplanten zweiten Projektphase soll deshalb der Inhalt der Briefe vertiefter erschlossen und verknüpft werden. Hierfür sollen Eigennamen (zum Beispiel Orts- und Personennamen) vom System automatisch erkannt und mit bestehenden und frei verfügbaren Wissensressourcen, wie beispielsweise Wikipedia, verlinkt werden. Weiter geht es auch um eine automatische Extraktion von Ereignissen und der Visualisierung der Narrativchronologie des Briefwechsels sowie um die automatische Kategorisierung der Briefe nach ihren inhaltlichen Themen mittels Schlagwörtern. Nebst der semantischen Anreicherung wird auch die Verlinkung zu anderen Briefwechseln von Zeitgenossen Bullingers angestrebt, was wiederum eine Visualisierung der wichtigsten Figuren des Reformationsprozesses in der Schweiz im 16. Jahrhundert sowie einen erweiterten Einblick in die Einflüsse von Heinrich Bullinger und seinen Korrespondenzkontakten ermöglicht.